Anatomía del Secuestro Múltiple de 1970: Investigación Dawson’s Field

La Operación Dawson’s Field marcó un antes y un después en la historia de la aviación y el terrorismo internacional. En septiembre de 1970, el PFLP llevó a cabo el único secuestro múltiple y simultáneo de aeronaves jamás logrado, desviando tres aviones hacia un aeródromo abandonado en Jordania y detonándolos ante las cámaras del mundo. Esta primera parte de la investigación explora el contexto geopolítico, los fallos de inteligencia, la preparación clandestina, la selección de los aviones y los días críticos que precedieron a la llegada a Dawson’s Field. Todo lo que necesitas para entender cómo se gestó una operación que cambió la seguridad aérea para siempre.

| Secuestros de Dawson’s Field (1970) | |

|---|---|

| Periodo: | 6–12 de septiembre de 1970 |

| Ubicación principal: | Aeródromo de Dawson’s Field (cerca de Zarqa, Jordania) y espacio aéreo de Europa y Oriente Medio |

| Organización responsable: | Frente Popular para la Liberación de Palestina (PFLP) |

| Aerolíneas implicadas: | Trans World Airlines (TWA), Swissair, BOAC, Pan American World Airways (Pan Am) y El Al (intento frustrado) |

| Modelos de avión: | Boeing 707, Douglas DC-8, Vickers VC-10, Boeing 747 (Pan Am) y Boeing 707 (El Al) |

| Vuelos afectados: | TWA 741, Swissair 100, BOAC 775, Pan Am 93 y El Al 219 (intento de secuestro frustrado) |

| Origen y rutas principales: | Vuelos de largo radio entre Europa y Norteamérica (principalmente Fráncfort, Zúrich, Londres y Nueva York), desviados hacia Jordania y Egipto |

| Número aproximado de rehenes: | Más de 300 personas entre pasajeros y tripulaciones, de múltiples nacionalidades |

| Supervivientes: | La práctica totalidad de los rehenes fueron liberados; se registró al menos un fallecido vinculado al intento de secuestro del vuelo de El Al y varios heridos en esa intervención |

| Naturaleza del suceso: | Secuestros múltiples coordinados de aeronaves comerciales, con desvío de tres aviones a Dawson’s Field y uno a El Cairo, uso de rehenes como instrumento de presión política y destrucción en tierra de las aeronaves tras la evacuación |

| Hallazgos clave (Parte 1): | Planificación centralizada por el PFLP; uso de pasaportes falsos y debilidades de seguridad en aeropuertos europeos; ausencia de puertas reforzadas de cabina; coordinación casi simultánea de los secuestros; intento fallido contra el vuelo de El Al gracias a la presencia de agentes de seguridad a bordo; utilización de Dawson’s Field como plataforma mediática y de presión diplomática. |

| Consecuencias inmediatas: | Crisis internacional con participación de varios gobiernos occidentales y árabes; presión extrema sobre Jordania como país anfitrión; debate urgente sobre medidas de seguridad en la aviación civil; transformación de los secuestros aéreos en herramienta de impacto global y preludio del conflicto abierto entre el gobierno jordano y organizaciones armadas palestinas. |

línea temporal

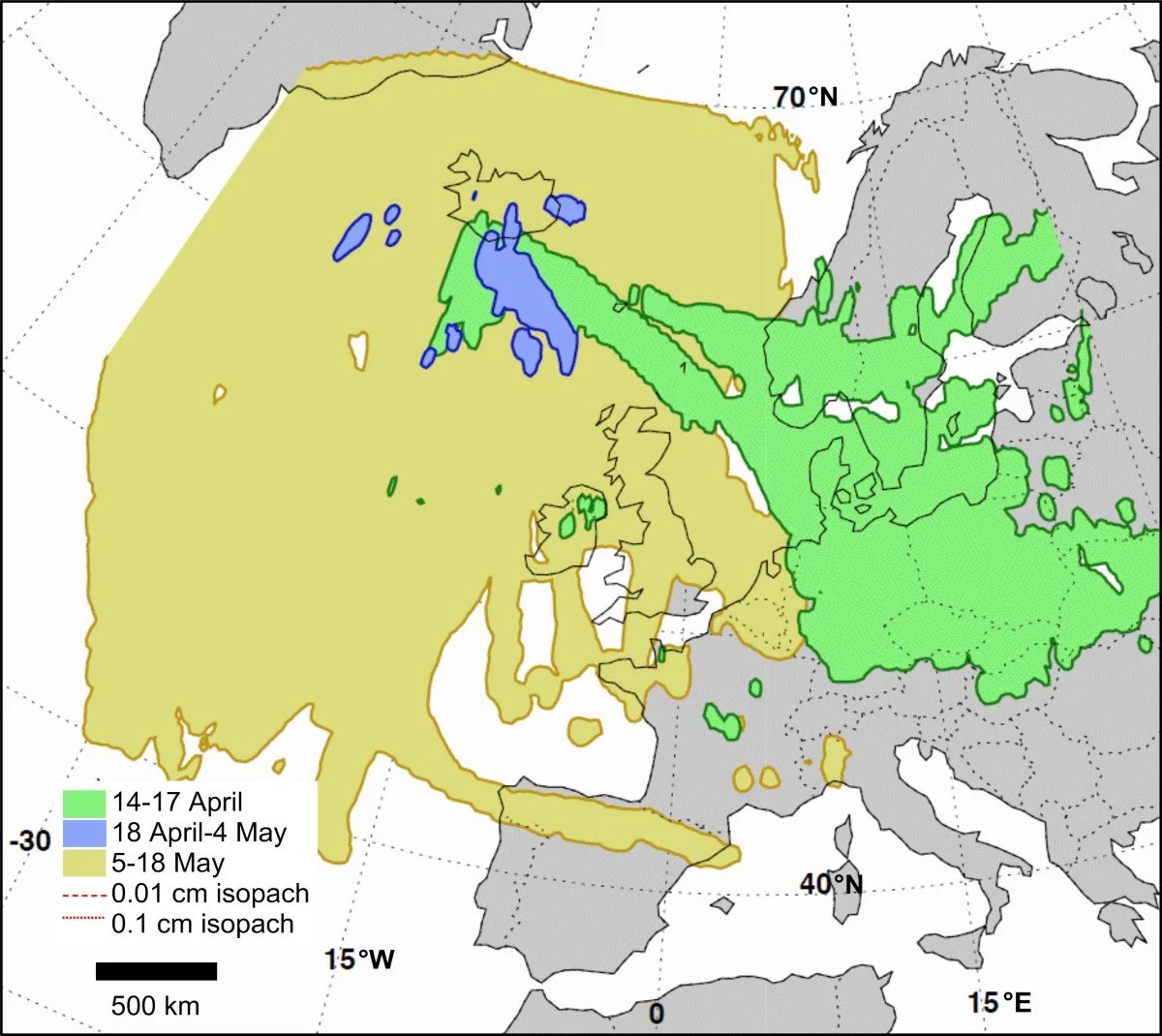

Condiciones climatológicas: En los primeros días de septiembre de 1970, las condiciones meteorológicas en las rutas utilizadas por los vuelos de TWA, Swissair, BOAC y Pan Am eran en general estables y típicas de finales de verano en Europa y Oriente Medio. Los despegues se realizaron con buena visibilidad en los principales aeropuertos europeos, sin presencia de tormentas organizadas ni fenómenos convectivos significativos. En el corredor hacia el Mediterráneo oriental y Jordania, los vientos en altitud se mantuvieron dentro de los rangos habituales para la época, con ausencia de turbulencia severa reportada en los tramos de crucero relevantes. Sobre la zona de Amán y el área desértica cercana a Zarqa, donde se encuentra Dawson’s Field, predominaban condiciones secas, con cielo poco nuboso y sin actividad meteorológica que comprometiera las operaciones de aproximación y aterrizaje. Desde las primeras evaluaciones, tanto las aerolíneas como las autoridades implicadas descartaron la meteorología como factor contribuyente en los secuestros y en las maniobras de desvío: la totalidad del riesgo provenía de la acción humana y de la vulnerabilidad del sistema de seguridad aérea, no del entorno atmosférico.

Factores clave: Los secuestros asociados a Dawson’s Field se produjeron en un contexto en el que la aviación comercial internacional operaba con altos niveles de confianza y mínimos controles de seguridad. Los vuelos implicados —TWA 741, Swissair 100, BOAC 775 y Pan Am 93— unían grandes hubs europeos con destinos en Norteamérica, transportando a centenares de pasajeros de múltiples nacionalidades. La coordinación casi simultánea de los secuestros por parte del Frente Popular para la Liberación de Palestina (PFLP) permitió tomar el control de varios reactores de largo radio en cuestión de horas, aprovechando cabinas accesibles, puertas ligeras sin refuerzo y procedimientos de embarque que no contemplaban un perfilado sistemático de riesgo. El uso de pasaportes europeos falsificados y de armas ligeras fácilmente ocultables evidenció la fragilidad de los filtros de seguridad en aeropuertos como Fráncfort, Zúrich o Londres. La elección de Dawson’s Field —un aeródromo semidesértico, poco vigilado y con pista suficiente para el 707, el DC-8 y el VC-10— ofreció al PFLP un escenario controlado donde gestionar rehenes, negociar y proyectar una imagen de poder hacia la opinión pública mundial. Paralelamente, el intento frustrado de secuestro del vuelo 219 de El Al, abortado gracias a la presencia de agentes armados y procedimientos de seguridad propios de la aerolínea israelí, introdujo un contraste directo entre distintos modelos de protección. En síntesis, la crisis de Dawson’s Field fue el resultado de la convergencia entre una operación terrorista cuidadosamente planificada, un sistema de aviación civil que no había sido diseñado para afrontar secuestros múltiples coordinados y la instrumentalización de los rehenes como herramienta de presión política sobre varios gobiernos de forma simultánea.

En septiembre de 1970, cuatro aviones comerciales fueron secuestrados por el Frente Popular para la Liberación de Palestina —en la mayor operación coordinada de la historia de los secuestros aéreos— y llevados, tres de ellos, al remoto aeródromo de Dawson’s Field, en Jordania. El episodio desencadenó una crisis internacional sin precedentes, aceleró la implantación global de controles de seguridad aeroportuaria y contribuyó al estallido inmediato de la guerra civil jordana conocida como “Septiembre Negro”.

CONTEXTO HISTÓRICO Y GEOPOLÍTICO

A comienzos de los años setenta, Oriente Medio estaba atravesando uno de sus momentos más tensos. Tras la guerra de 1967, miles de combatientes palestinos se habían asentado en Jordania, y en muchas zonas la presencia del estado era casi simbólica. La OLP y sus distintas facciones, entre ellas el PFLP, operaban con una autonomía creciente que el rey Hussein veía como una amenaza directa a su autoridad.

El PFLP, liderado por George Habash y con Wadi Haddad al mando de las operaciones, tenía una idea clara: si el conflicto palestino no lograba atención internacional por la vía diplomática, la conseguirían por la vía mediática. Para ellos, la aviación comercial era el escenario perfecto: vuelos internacionales, ciudadanos de muchos países, impacto inmediato en gobiernos y prensa.

Europa, mientras tanto, vivía en una falsa sensación de seguridad. Había habido secuestros antes, sí, pero nunca un ataque coordinado. Los aeropuertos funcionaban con controles mínimos y sin tecnología real de detección. Nadie imaginaba que un grupo pudiera secuestrar varios aviones el mismo día.

Estados Unidos observaba con preocupación cómo el equilibrio regional se desestabilizaba, temiendo que Jordania —aliado clave— pudiera colapsar. Israel, mucho más consciente del riesgo, había reforzado la seguridad de sus aerolíneas años antes, lo que explicaría más tarde por qué el secuestro de El Al sería el único que fracasó.

En este escenario, Dawson’s Field no fue solo el destino final de varios aviones. Fue el punto de colisión entre un movimiento palestino decidido a amplificar su causa, una Jordania al borde del estallido interno, una Europa desprevenida y una aviación civil aún inmadura ante las amenazas modernas. La operación no solo paralizó al mundo: dejó claro que la aviación podía convertirse en herramienta geopolítica. Y desde allí, ya nada volvió a ser igual.

Oriente Medio tras la Guerra de los Seis Días.

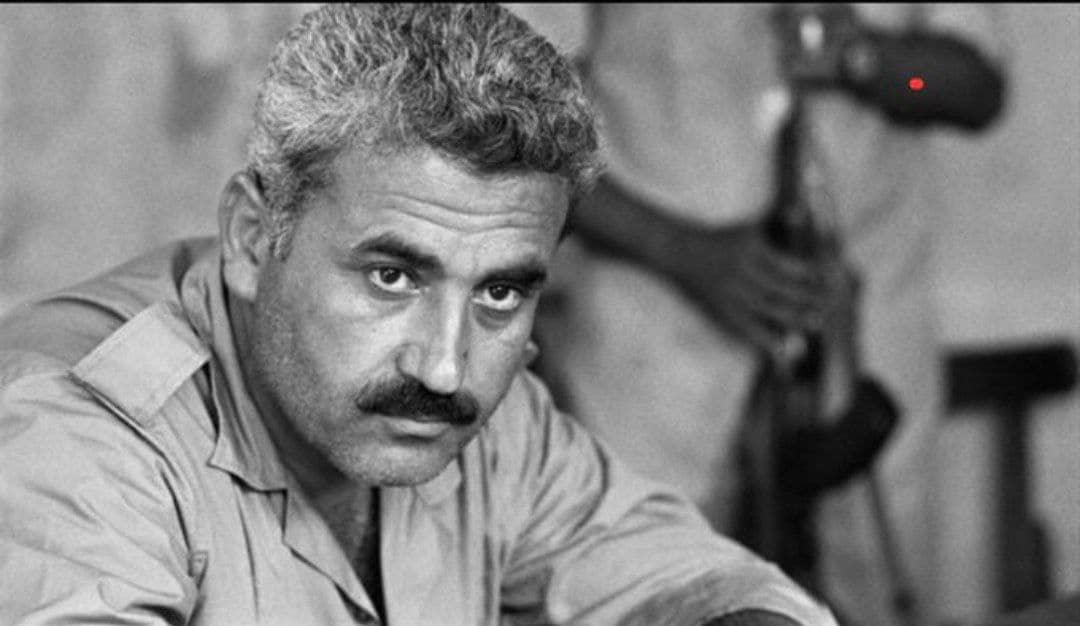

George Habash, líder del PFLP.

Wadi Haddad, cerebro operativo del secuestro múltiple.

Rey Hussein de Jordania en los años previos a la crisis.

QUIÉN ES QUIÉN: FACCIONES, LIDERAZGOS Y ACTORES CLAVE

Comprender Dawson’s Field exige identificar quién movía los hilos en 1970. Cada actor —político, militar o institucional— tenía intereses distintos, y la colisión entre ellos terminó haciendo posible el secuestro múltiple.

El PFLP, con su mezcla de ideología marxista y estrategia internacional, buscaba proyectar la causa palestina al mundo entero. Su líder, George Habash, era la cara política; el cerebro operativo, Wadi Haddad, planeaba acciones diseñadas para tener un impacto global.

La OLP, dirigida por Yasser Arafat, intentaba consolidarse como representante legítima del pueblo palestino. Sin embargo, su control sobre las facciones era limitado, especialmente en Jordania, donde miles de fedayín actuaban con autonomía creciente.

Yasser Arafat, líder central de la OLP

El rey Hussein, enfrentado a esta expansión de poder dentro de su propio territorio, veía cómo Jordania se deslizaba hacia un conflicto interno. La operación del PFLP no solo desafió a Occidente: también puso al límite la estabilidad del reino.

Occidente, por su parte, miraba la región con preocupación:

Estados Unidos temía un colapso de Jordania.

Israel reforzaba la seguridad aérea tras varios ataques previos.

Europa, confiada en exceso, mantenía aeropuertos vulnerables.

Las aerolíneas afectadas —TWA, Swissair, BOAC y Pan Am— formaban parte de este rompecabezas político, mientras El Al demostraba que la seguridad israelí estaba años por delante en protocolos antiterroristas.

Cronología del Secuestro Múltiple

La operación de Dawson’s Field se desarrolló en cuestión de horas, pero su impacto se prolongó durante días. Esta línea temporal resume cómo cuatro secuestros simultáneos —y un quinto fallido— alteraron el orden internacional.

El secuestro múltiple del PFLP en septiembre de 1970 transformó la seguridad aérea global. Durante una semana, Dawson’s Field se convirtió en el epicentro político del mundo: pilotos, diplomáticos y gobiernos operaron bajo una presión inédita mientras miles de millones seguían las noticias en directo.

Los Aviones y las Tripulaciones Secuestradas

Cuatro aviones, cuatro tripulaciones y un mismo destino forzado. Cada modelo planteó retos distintos para secuestradores y pilotos. El PFLP los eligió por su alcance, su valor simbólico y la diversidad de nacionalidades a bordo. Pero ninguna aeronave reaccionó igual, y la experiencia de sus tripulaciones marcó el desarrollo de la crisis.

El Boeing 707 y el DC-8 eran aviones de primera generación: robustos, versátiles y muy utilizados en rutas intercontinentales. El VC-10, aunque menos común, tenía una capacidad de ascenso excepcional pero requería pistas en buen estado. El 747, recién estrenado, simbolizaba la modernidad.

Paradójicamente, su tamaño lo hizo inútil para Dawson’s Field.

Las tripulaciones, formadas en procedimientos muy distintos a los actuales, dependían más de la negociación que de la fuerza. El concepto de “cabina cerrada” todavía no existía. Su profesionalidad evitó víctimas directas durante los secuestros.

Los aviones no fueron solo víctimas: determinaron la operación. Su alcance permitió el secuestro. Sus limitaciones configuraron dónde podían aterrizar. Y su valor simbólico multiplicó la presión diplomática. Entender sus diferencias técnicas es entender por qué Dawson’s Field ocurrió exactamente como ocurrió.

Rehenes, Negociaciones y Vida a Bordo

Los secuestros de Dawson’s Field no solo fueron una operación política y militar: fueron una experiencia humana extrema para más de 300 pasajeros y tripulantes. Durante días quedaron atrapados entre incertidumbre, calor, amenazas, esperanzas intermitentes y negociaciones que avanzaban tan lentamente como el propio desierto.

La dinámica dentro de cada avión fue distinta, pero en todos ellos se mezclaron miedo, disciplina, improvisación y una sorprendente capacidad de cooperación.

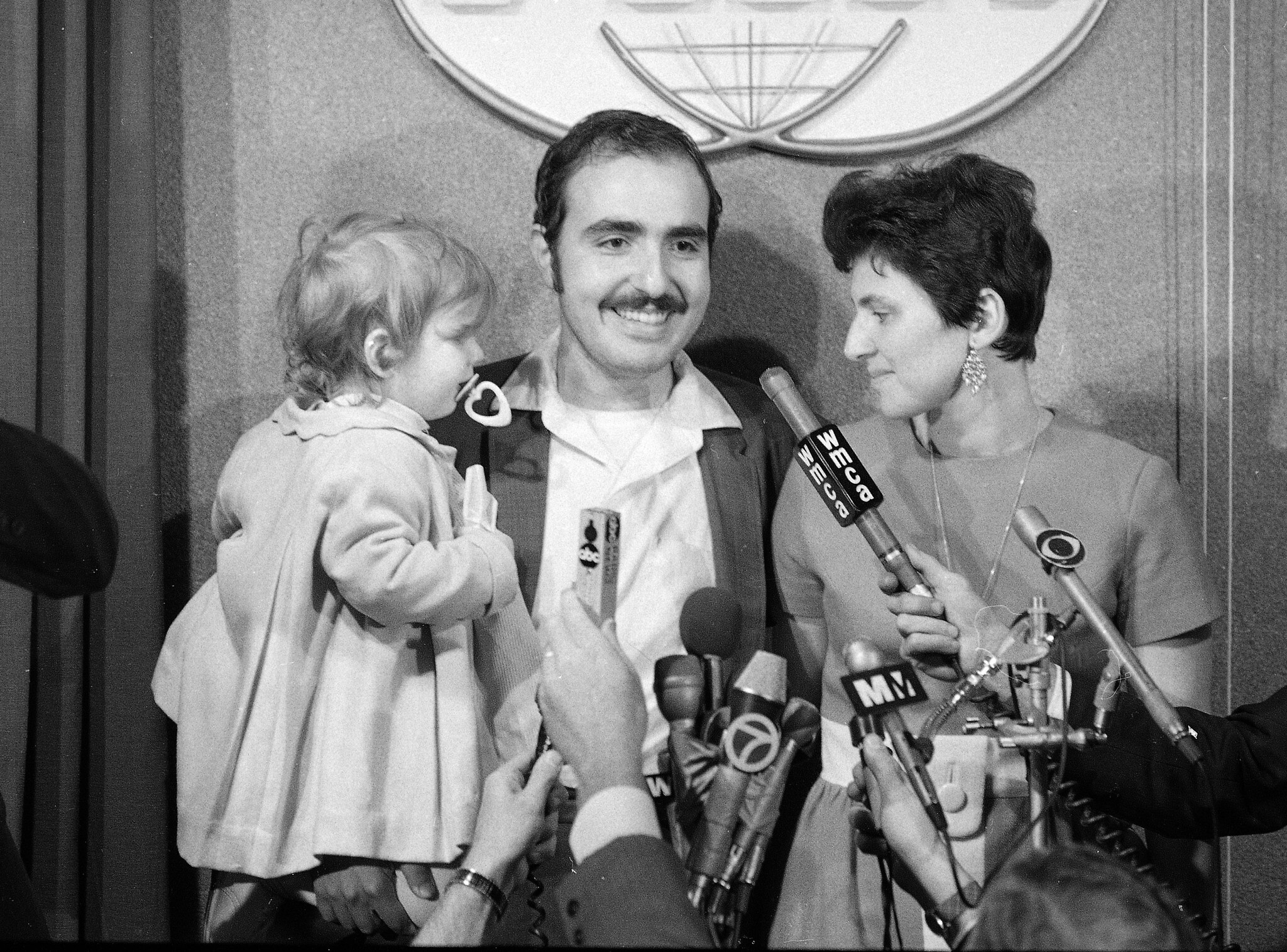

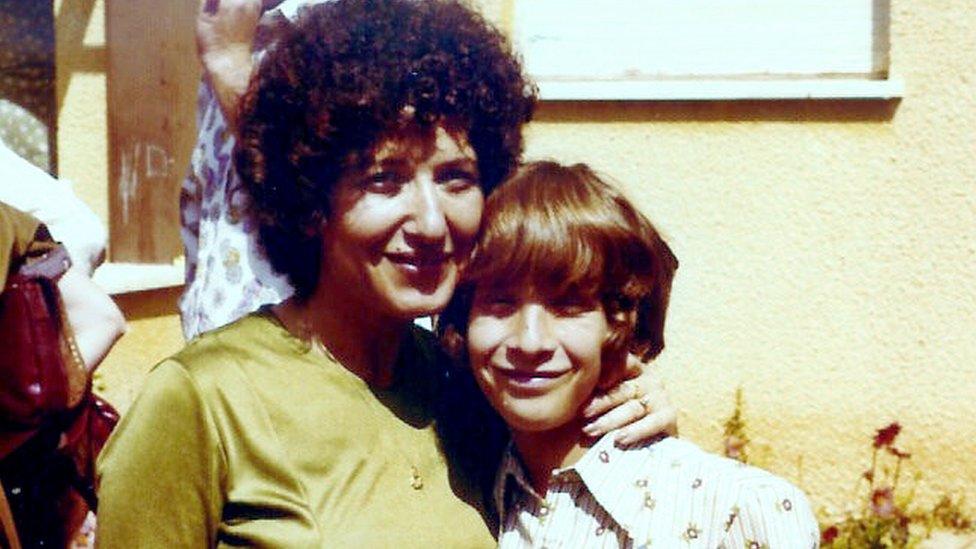

Rehenes en Dawson’s Field después del desembarque.

Tripulación de BOAC tras su liberación.

Rehenes entrevistados por la prensa tras ser liberados.

Logo del FPLP.

¿Qué vivieron los rehenes?

Los rehenes experimentaron horas de tensión constante.

Dentro de los aviones la temperatura oscilaba entre el frío nocturno y un calor sofocante durante el día. El olor, la falta de agua, los baños colapsados y la incertidumbre empeoraron el ambiente.

Aun así, la mayoría coincidió en que los secuestradores actuaron con un equilibrio extraño entre firmeza y pragmatismo: mantenían la amenaza, pero no buscaban daño gratuito.

La tripulación jugó un papel clave: tranquilizaron, organizaron turnos, mantuvieron rutinas básicas y dialogaron de forma continua para evitar escaladas de violencia.

La vida a bordo estaba llena de contradicciones: miedo agudo, pequeños gestos de humanidad, silencios largos, discusiones políticas improvisadas y momentos en los que el desierto parecía detenerlo todo.

Las negociaciones

Las negociaciones avanzaron en múltiples frentes a la vez: Suiza, Alemania, Reino Unido, Israel, la OLP, Jordania… cada actor tenía intereses distintos y ritmos políticos incompatibles.

La Cruz Roja se convirtió en mediadora esencial, y el PFLP trabajó con mensajes claros y bien preparados.

La presión aumentaba con cada hora. Para los rehenes, eso se traducía en un péndulo emocional: esperanza cuando llegaban noticias; pánico cuando no llegaba nada.

El secuestro múltiple no se entendió solo desde la política o la aviación: también desde la resistencia emocional de cientos de personas que sobrevivieron juntos en un escenario imposible. Sus testimonios son hoy una pieza clave para reconstruir la verdad de Dawson’s Field.

La Destrucción de los Aviones y el Comienzo del Desenlace

Los días finales de la crisis fueron una mezcla de tensión creciente, mensajes contradictorios y negociaciones al límite. Mientras los gobiernos seguían discutiendo detalles, el PFLP decidió que había llegado el momento de enviar un mensaje definitivo: destruir los aviones secuestrados.

Las imágenes de Dawson’s Field envuelto en columnas de humo negro dieron la vuelta al mundo y marcaron un punto de no retorno. Ya no era solo un secuestro múltiple: era un acto simbólico de ruptura con el orden internacional.

Los tres aviones en Dawson’s Field poco antes de ser destruidos.

El campo tras las detonaciones: un mensaje político al mundo.

¿Qué pasó realmente?

El 12 de septiembre de 1970, el PFLP ordenó evacuar a los últimos rehenes del desierto. Minutos después, tres explosiones perfectamente sincronizadas convirtieron a los aviones en esqueletos metálicos.

El mensaje era evidente:

“Podemos secuestrar, negociar y también destruir.”

La destrucción no tuvo víctimas, pero tuvo un impacto mediático sin precedentes. Las imágenes publicadas por la prensa mundial mostraban un aeródromo fantasma, lleno de restos calcinados de tecnología occidental. Era un golpe psicológico más que material.

Para Jordania fue la chispa final que aceleró la tensión interna. Para las aerolíneas, un recordatorio doloroso de lo frágiles que eran sus procedimientos. Para los gobiernos, un ultimátum simbólico de que la aviación comercial podía convertirse en un campo de batalla.

La destrucción de los aviones marcó el final visible de la operación del PFLP, pero también el comienzo de una transformación profunda en la seguridad aérea mundial. Lo que ocurrió en Dawson’s Field obligó a cambiar protocolos, tratados, legislación y estrategias de control en aeropuertos de todo el planeta.

Fue el final de tres aviones y el principio de una nueva era.

JAL 123 (1985): El accidente que transformó la aviación japonesa

Un análisis completo del accidente del vuelo JAL 123 que examina la reparación defectuosa de 1978, la ruptura del mamparo trasero, la cadena de fallos estructurales y las decisiones institucionales que cambiaron para siempre la seguridad aérea. Una mirada técnica y humana a una tragedia que transformó la aviación mundial.

datos clave del accidente

| Accidente del vuelo 123 de Japan Airlines | |

|---|---|

| Fecha: | 12 de agosto de 1985 |

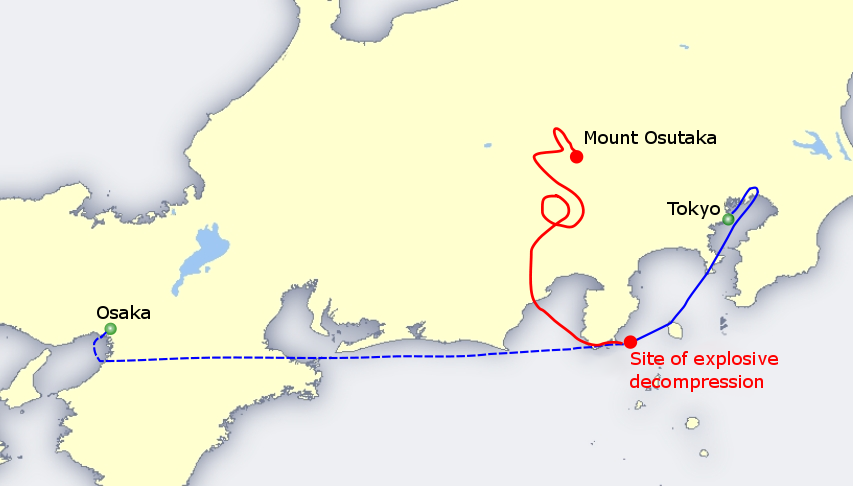

| Ubicación: | Monte Takamagahara, cerca del monte Osutaka (Prefectura de Gunma, Japón) |

| Aerolínea: | Japan Airlines (JAL) |

| Modelo de avión: | Boeing 747SR-46 |

| Matrícula: | JA8119 |

| Origen: | Aeropuerto Internacional de Haneda (Tokio) |

| Destino final: | Osaka-Itami (Japón) |

| Pasajeros y tripulación: | 524 personas (509 pasajeros y 15 tripulantes) |

| Supervivientes: | 4 supervivientes |

| Causa principal: | Rotura catastrófica del mamparo de presión trasero debido a una reparación incorrecta realizada en 1978 tras un tailstrike. |

| Hallazgos clave: | Falta del doble refuerzo estructural necesario; uso de una sola fila de remaches; fisura por fatiga que creció durante 7 años; pérdida del estabilizador vertical; fallo completo de todos los sistemas hidráulicos; vuelo incontrolable mantenido solo con potencia diferencial. |

| Fallos en el rescate: | Localización errónea inicial; rechazo de ayuda de la USAF en Yokota; llegada tardía de los equipos japoneses; supervivientes que murieron durante la noche. |

| Consecuencias: | Reforma profunda de los protocolos de mantenimiento de JAL; rediseño y auditorías globales para reparaciones críticas; impulso del concepto de “tolerancia al daño”; fortalecimiento del Crew Resource Management; creación del Safety Promotion Center; cambios culturales en la gestión del error. |

Boeing 747SR-46 (JA8119) de la compañía JAL

línea temporal

Condiciones climatológicas: El 12 de agosto de 1985, las condiciones meteorológicas eran estables en la ruta entre Tokio-Haneda y Osaka-Itami. El verano en Japón presentaba nubosidad variable y visibilidad adecuada, sin presencia de tormentas severas ni turbulencias asociadas a fenómenos convectivos en la zona donde operaba el vuelo. Los vientos en altitud se mantenían dentro de los valores normales para esa época del año, y la atmósfera no mostraba irregularidades significativas. La meteorología fue descartada desde las primeras fases de la investigación: no existió ningún factor climático que influyera en la emergencia ni en el desenlace del vuelo.

Factores clave: El vuelo 123 de Japan Airlines despegó de Haneda a las 18:12 hora local con 524 personas a bordo, rumbo a Osaka. Los primeros minutos de ascenso transcurrieron con normalidad, hasta que, doce minutos después del despegue, se produjo la ruptura súbita del mamparo de presión trasero. La despresurización explosiva arrancó el estabilizador vertical y dañó gravemente la estructura de cola, dejando inoperantes los cuatro sistemas hidráulicos del Boeing 747SR. La tripulación declaró emergencia y trató de mantener el control únicamente mediante potencia diferencial, mientras la aeronave entraba en oscilaciones severas y cambios bruscos de altitud.

No hubo señales previas de incendio, sabotaje o fallo masivo de motores. El análisis inicial de los restos reveló deformaciones orientadas hacia el exterior, compatibles con una explosión estructural interna causada por la presión, no por un artefacto. La investigación se centró rápidamente en la integridad del fuselaje trasero y en el historial del avión.

El JA8119 había sufrido un tailstrike en 1978, y la reparación posterior —realizada por Boeing— contenía un error crítico: una placa de refuerzo instalada de manera incorrecta, con remaches insuficientes y una cobertura incompleta de la zona dañada. Con cada ciclo de presurización, la fatiga fue creciendo hasta originar una fisura que, siete años después, colapsó de forma catastrófica.

En síntesis, el accidente se debió a una rotura estructural repentina del mamparo trasero, resultado directo de una reparación defectuosa y no detectada en inspecciones posteriores. Ningún parámetro operativo —motores, combustible, meteorología o actuación de la tripulación antes del fallo inicial— influyó en el desencadenante técnico del siniestro.

El 12 de agosto de 1985, el vuelo 123 de Japan Airlines sufrió una rotura catastrófica en su mamparo de presión trasero, perdió el control hidráulico y terminó estrellándose en la montaña, causando 520 muertes y dejando solo cuatro supervivientes. La investigación reveló una reparación defectuosa años atrás y un sistema de supervisión que no detectó el fallo, cambiando para siempre los estándares de mantenimiento, la cultura del error y la seguridad aérea en Japón y en el resto del mundo.

La grieta que nadie vio: la reparación de 1978

El accidente del vuelo 123 de Japan Airlines, ocurrido el 12 de agosto de 1985, es una de las tragedias más influyentes de toda la aviación moderna. Sus consecuencias no se limitaron al impacto: cambiaron la forma en que se reparan los aviones, cómo se investigan los errores humanos y cómo una sociedad entera entiende la responsabilidad.

A diferencia de otros accidentes históricos, el JAL 123 no es solo una historia técnica. Es una historia cultural, institucional y profundamente humana. Una historia que atraviesa ingeniería, gestión del error, memoria colectiva y la relación entre Japón y su propia idea de deber.

Esto introduce no solo qué ocurrió, sino por qué este accidente sigue siendo estudiado hoy casi cuatro décadas después.

El JA8119 sobrevolando Okutama durante los minutos finales del vuelo, fotografiado por un residente local. Esta es una de las imágenes más conocidas del JAL 123 y simboliza la lucha de la tripulación por mantener el control del avión.

En un vuelo doméstico aparentemente rutinario entre Tokio y Osaka, el Boeing 747SR-46 de Japan Airlines despegó con 524 personas a bordo, en plena festividad del Obon. Nadie podía imaginar que este avión —el mismo que había sufrido un tailstrike siete años antes— llevaba consigo una reparación defectuosa que iba a desencadenar uno de los fallos estructurales más graves de la historia de la aviación.

Minutos después del despegue, una explosión en la cola dejó al avión sin estabilizador vertical y sin sistemas hidráulicos. Aun así, la tripulación consiguió mantenerlo en vuelo durante más de treinta minutos utilizando solo la potencia de los motores.

El impacto final en las montañas de Gunma provocó la muerte de 520 personas, dejando solo cuatro supervivientes. Más tarde se descubriría que varias víctimas sobrevivieron al impacto inicial y permanecieron con vida durante horas, esperando un rescate que no llegó a tiempo.

A partir de ese momento, Japón, Boeing, la FAA, la NTSB y el mundo entero tuvieron que enfrentarse a una pregunta incómoda:

¿cómo pudo una reparación aparentemente pequeña desencadenar la pérdida del mayor avión de pasajeros del mundo en ese momento?

¿Por qué este accidente es tan relevante?

El vuelo JAL 123 es un caso que combina elementos únicos:

Un fallo estructural invisible durante años

Una reparación incorrecta hecha por el fabricante

Una tripulación que luchó contra lo imposible

Un rescate fallido con implicaciones políticas

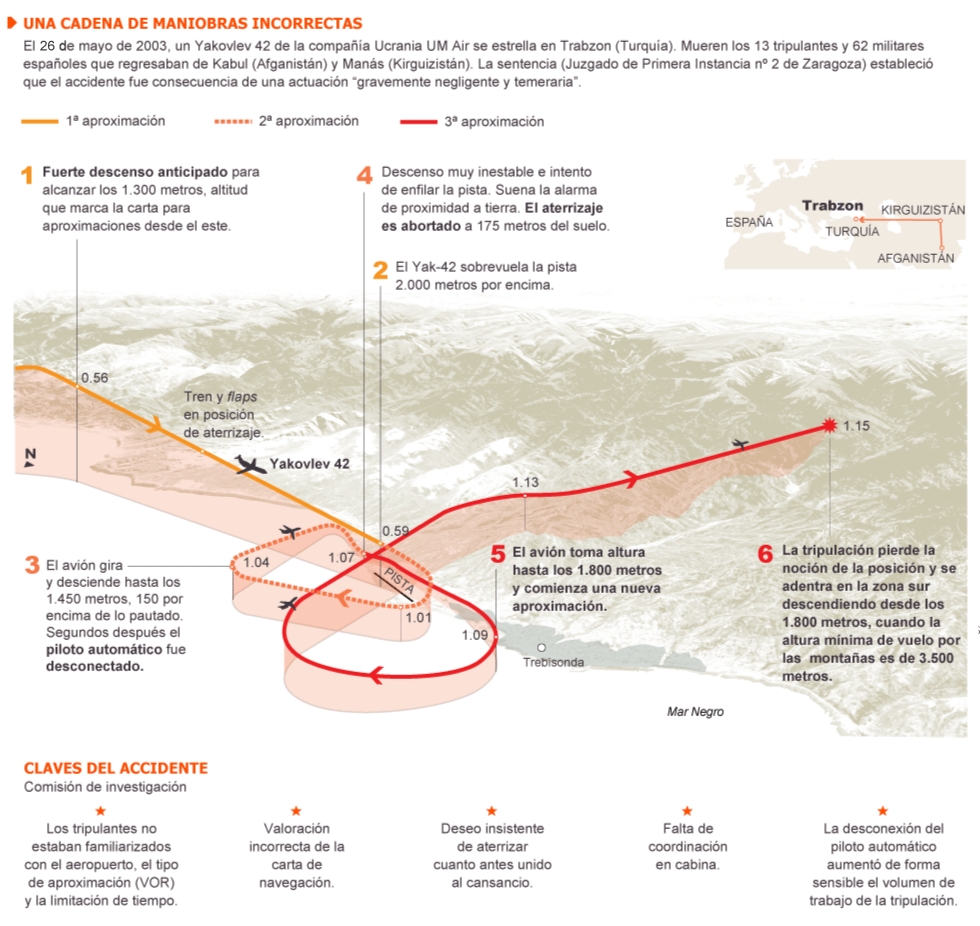

Un impacto emocional y cultural profundo

Reformas técnicas y globales que siguen vigentes hoy

Por eso, el JAL 123 es considerado un caso escuela.

No solo se estudia en aviación: también en ingeniería, análisis de sistemas, gestión del error y psicología organizacional.

¿Por qué el vuelo JAL 123 es un caso único?

- Es el accidente de un solo avión con mayor número de víctimas en la historia (520).

- Fue causado por una reparación incorrecta realizada siete años antes.

- El avión voló más de 30 minutos sin control hidráulico, un caso extremadamente raro.

- Varias personas sobrevivieron al impacto, pero no al retraso del rescate.

- Cambió la cultura de mantenimiento y seguridad aérea en Japón y a nivel mundial.

Este accidente no solo marcó a Japan Airlines: marcó al país entero.

Representa el choque entre una catástrofe técnica, un duelo colectivo silencioso y una revisión profunda de cómo se entiende la responsabilidad en la aviación moderna.

El contexto previo y la reparación defectuosa de 1978

El vuelo 123 empezó a fallar mucho antes de despegar el 12 de agosto de 1985.

Para comprender el origen del accidente, es imprescindible volver al 2 de junio de 1978, cuando el Boeing 747SR-46 matrícula JA8119, el mismo que años más tarde sería protagonista de la tragedia, sufrió un tailstrike durante el aterrizaje en el aeropuerto de Osaka-Itami.

La aeronave tocó la pista con la cola antes de lo previsto, provocando daños significativos en la parte trasera del fuselaje. El componente más comprometido fue el mamparo de presión trasero, una pieza esencial que separa la cabina presurizada del cono de cola y mantiene la forma del fuselaje frente a los ciclos de presurización.

Daños estructurales tras el tailstrike y desarrollo de la despresurización explosiva en el JAL 123

¿Qué es la fatiga del metal?

La fatiga del metal es el proceso por el cual un material sometido a cargas repetitivas desarrolla microfisuras internas

que crecen con el tiempo hasta causar una fractura súbita.

En el vuelo JAL 123: la reparación incorrecta generó una fisura que creció durante 7 años, hasta romper el mamparo de presión.

Tras el incidente, el avión fue trasladado a un hangar de mantenimiento donde un equipo de Boeing realizó la reparación.

El procedimiento aprobado requería dos placas de refuerzo y dos filas de remaches que garantizaban una correcta distribución de cargas en el mamparo.

Pero eso no fue lo que se hizo.

Los técnicos instalaron:

Una sola placa, de dimensiones insuficientes

Una sola fila de remaches, más corta que la prevista

Un refuerzo que no cubría completamente la zona dañada

A primera vista, parecía una reparación sólida.

Pero en aviación, especialmente en zonas sometidas a ciclos extremos de presión, “parece” no es suficiente.

Lo que quedó instalado dentro del fuselaje del JA8119 fue una fisura latente, microscópica, imperceptible, pero viva.

Cada vuelo añadió un ciclo más. Cada ciclo añadió estrés al material. Y la fisura creció, lenta y silenciosamente.

¿Qué es un ciclo de presurización?

Cada vez que un avión despega, asciende y presuriza su cabina, el fuselaje se expande ligeramente.

Cuando desciende y se despresuriza, vuelve a contraerse.

Cada “expansión–contracción” cuenta como un ciclo de presurización.

El JA8119 acumuló miles de ciclos tras su reparación de 1978, lo que aceleró la fatiga del metal en la zona mal reforzada.

La inspección que nunca vio el problema

Durante los años siguientes, el JA8119 pasó por decenas de revisiones, chequeos rutinarios y mantenimientos programados.

Ninguno detectó la fisura que crecía en el mamparo.

Esto ocurrió por dos razones fundamentales:

El error estaba “dentro” del refuerzo, oculto visualmente.

La cultura técnica de la época en Japón favorecía el respeto jerárquico sobre el cuestionamiento, lo que hacía menos probable que un técnico sugiriera revisar una reparación aprobada por Boeing.

El fallo siguió avanzando hasta 1985, cuando la fisura alcanzó un tamaño crítico, debilitando la estructura hasta un punto de no retorno.

Durante el ascenso del vuelo 123, la presión interna de la cabina aumentó como en cualquier vuelo comercial. Pero en aquel punto exacto —la reparación incorrecta— la estructura ya no podía soportar el esfuerzo.

La fisura final creció de forma catastrófica, provocando:

La rotura completa del mamparo

Una despresurización explosiva

El desprendimiento del estabilizador vertical

El colapso de todas las líneas hidráulicas

Todo esto sucedió en cuestión de milésimas de segundo.

Antes del día del accidente ya estaban presentes todos los elementos que definirían el desastre: una reparación incompleta, un refuerzo insuficiente, un mamparo debilitado y un sistema de inspección que nunca cuestionó lo que había sido “aprobado”.

El vuelo 123 no fue un accidente repentino.

Fue la consecuencia acumulada de un error estructural oculto durante siete años, que explotó en el momento exacto en que la presión interna superó la resistencia de aquella reparación fallida.

El día del accidente y la secuencia del fallo

El 12 de agosto de 1985, el vuelo 123 despegó de Tokio-Haneda a las 18:12 rumbo a Osaka. Los primeros minutos transcurrieron con normalidad, hasta que, a unos 24.000 pies de altitud, una explosión en la parte trasera del fuselaje cambió todo. El mamparo de presión trasero, debilitado desde una reparación incorrecta de 1978, cedió por completo.

La despresurización fue inmediata y violenta. El estabilizador vertical se desprendió casi en su totalidad y las líneas hidráulicas que recorren la cola quedaron destruidas. En cuestión de segundos, el Boeing 747 perdió sus superficies de control: timón, alerones y elevadores dejaron de responder.

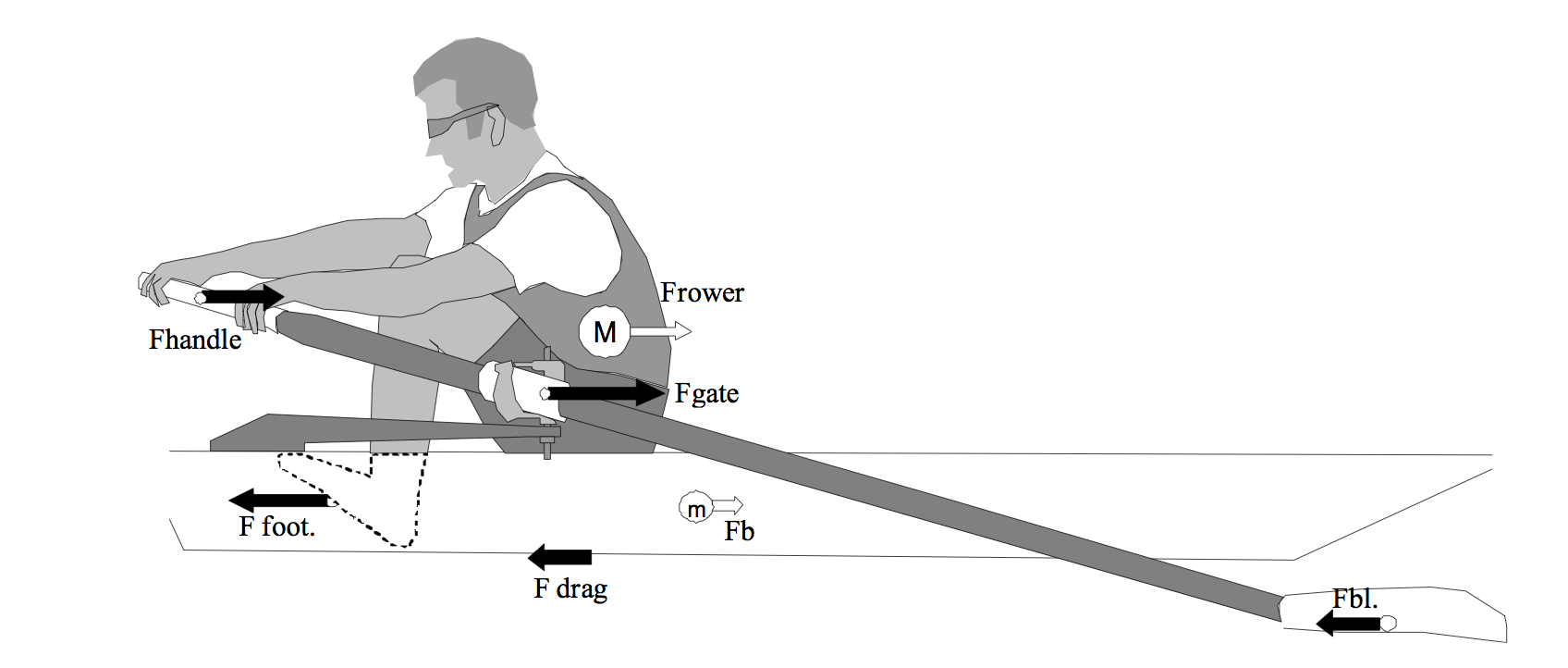

La tripulación intentó estabilizar el avión, pero los mandos estaban completamente inactivos. Ante la falta de control hidráulico, recurrieron al único recurso disponible: variar la potencia de los motores para intentar girar y mantener altitud. Esta técnica permitió que el avión siguiera en vuelo, aunque de forma inestable, durante más de treinta minutos.

1️⃣ Ruptura del mamparo

La fisura oculta desde 1978 alcanzó su punto crítico y provocó una fractura súbita del mamparo de presión trasero.

2️⃣ Desprendimiento del estabilizador

La despresurización expulsó fragmentos hacia la cola, arrancando casi por completo el estabilizador vertical del 747.

3️⃣ Fallo hidráulico total

La pérdida de la cola destruyó las líneas hidráulicas, dejando sin respuesta timón, elevadores y alerones.

4️⃣ Vuelo incontrolable

Sin superficies de control operativas, la tripulación no podía maniobrar el avión por los medios convencionales.

5️⃣ Oscilaciones severas

El 747 entró en un ciclo de ascensos y descensos largos, típico de la pérdida de control longitudinal (phugoid).

6️⃣ Potencia diferencial

Los pilotos intentaron dirigir el avión ajustando la potencia de los motores, un método muy impreciso en un avión de este tamaño.

7️⃣ 32 minutos en vuelo

A pesar del daño total, la tripulación logró mantener el 747 en el aire durante más de media hora.

Desde tierra, los controladores observaron cómo el JAL 123 realizaba grandes oscilaciones y movimientos irregulares. Los pilotos intentaron varias veces alinearse con aeropuertos cercanos, pero el avión siempre acababa desviándose debido a la falta total de control. Finalmente, a las 18:56, la aeronave impactó contra la ladera del monte Takamagahara, en Gunma.

El impacto y la zona del accidente

A las 18:56, después de más de treinta minutos de vuelo sin control, el vuelo 123 de Japan Airlines impactó contra la ladera del monte Takamagahara, cerca del monte Osutaka, en la prefectura de Gunma. La zona es montañosa, cubierta de bosque denso y con pendientes pronunciadas, muy lejos de cualquier acceso sencillo por carretera.

El impacto se produjo con una combinación de gran velocidad y ángulo descendente. La energía liberada fue enorme: el fuselaje se fragmentó, partes de las alas y la sección central quedaron muy dañadas y se generaron varios focos de incendio en la zona de impacto. Aun así, una pequeña parte del fuselaje posterior quedó relativamente reconocible, y fue allí donde se encontraron las cuatro supervivientes.

El terreno jugó un papel clave. La pendiente y la vegetación absorbieron parte de la energía del impacto en algunas zonas, mientras que en otras el avión arrancó árboles y abrió una especie de “cicatriz” en la montaña. Los restos quedaron esparcidos en una franja relativamente concentrada, pero el acceso a pie era tan difícil que los equipos de rescate tardaron horas en llegar, incluso después de localizar visualmente el lugar desde el aire.

La combinación de impacto violento, fragmentación del fuselaje y acceso extremadamente complicado explica por qué el escenario del accidente fue tan caótico y por qué el rescate resultó tan tardío y complejo.

Las grietas no aparecían de forma espontánea. Nacían microscópicas, en puntos donde el material se estiraba y comprimía con cada presurización. Durante años, los ingenieros habían probado los aviones hasta la ruptura, pero nunca habían medido cuántas veces un fuselaje podía soportar ese esfuerzo antes de rendirse. El Comet 781 obligó a la ciencia a mirar el tiempo como un factor estructural.

Zona del impacto del JAL 123 en las montañas de Gunma. El terreno abrupto, la vegetación densa y la falta de accesos directos complicaron gravemente las tareas de rescate.

Zona del impacto

El vuelo 123 se estrelló en la ladera del monte Takamagahara, cerca del monte Osutaka. La zona, abrupta y densamente forestada, complicó todos los trabajos de acceso.

Terreno hostil

Pendientes muy pronunciadas, árboles altos y ausencia de caminos directos obligaron a los equipos a avanzar a pie, dificultando la llegada inmediata al fuselaje.

Fragmentación del 747

La energía del impacto provocó la ruptura del avión en múltiples secciones. Parte del fuselaje quedó disperso en una franja estrecha a lo largo de la montaña.

Supervivientes localizadas

Las cuatro supervivientes fueron halladas en un segmento del fuselaje posterior que quedó relativamente protegido entre árboles, amortiguando parte del impacto.

Dificultad del rescate

La combinación de oscuridad, orografía y errores de localización retrasó la llegada de los primeros equipos, pese a que algunos sobrevivieron durante horas.

Condiciones ambientales

El calor del verano, la vegetación espesa y el terreno irregular complicaron la búsqueda, el acceso y la recuperación de restos durante los primeros días.

El rescate y sus fallos

Tras el impacto del vuelo 123, el tiempo se convirtió en el factor más importante. Algunas personas sobrevivieron al accidente inicial y permanecieron con vida durante horas en la ladera de la montaña. La forma en que se organizó —y se retrasó— el rescate fue uno de los aspectos más controvertidos de toda la tragedia.

Poco después de perder el contacto radar, un avión estadounidense de la base aérea de Yokota detectó indicios del posible lugar del accidente. Desde el aire, la tripulación reportó haber visto fuego en una zona montañosa y se ofreció a descender para confirmar la localización exacta. La decisión final recayó en las autoridades japonesas, que optaron por no autorizar inmediatamente esa intervención, priorizando la gestión interna y los protocolos nacionales.

Durante varias horas, la posición del avión permaneció oficialmente “no confirmada”. Se manejaron coordenadas erróneas, y se supuso incluso que la aeronave podía haberse estrellado en el mar. Cuando finalmente se confirmó la ubicación en la zona de Osutaka, ya era de noche, el terreno era extremadamente complicado y las condiciones hacían muy difícil el acceso por tierra. Los primeros equipos japoneses alcanzaron el lugar del accidente a la mañana siguiente.

Las investigaciones posteriores revelaron que, en ese intervalo de tiempo, varios ocupantes sobrevivieron al impacto. Los testimonios de las cuatro supervivientes, junto con las conclusiones forenses, indican que se escucharon voces y sonidos durante la noche. Es decir: hubo una ventana de tiempo en la que un rescate más rápido podría haber cambiado el resultado para algunas víctimas.

El operativo fue revisado a fondo en Japón. No solo se analizaron los tiempos de reacción, sino también la coordinación entre fuerzas de autodefensa, autoridades civiles y posibles apoyos internacionales. El vuelo 123 no solo mostró la fragilidad de la estructura del avión, sino también las debilidades de un sistema de emergencia que no estaba preparado para un accidente de esa magnitud en una zona tan remota.

Alertas iniciales

Tras perderse el contacto radar, se manejaron posiciones imprecisas y no se confirmó de inmediato la ubicación exacta del avión.

Avión de Yokota

Una tripulación estadounidense detectó fuego en la zona correcta y se ofreció a ayudar, pero su intervención no fue autorizada en el primer momento.

Confusión de coordenadas

Durante horas hubo dudas sobre si el avión había caído en tierra o en el mar, lo que retrasó el envío de equipos al lugar real del impacto.

Llegada tardía

Los primeros equipos de rescate japoneses alcanzaron la zona del accidente al amanecer, muchas horas después del impacto.

Supervivientes durante la noche

Testimonios y análisis forenses indican que varias personas siguieron con vida durante horas, lo que agrava el impacto del retraso en el rescate.

Revisión de protocolos

El accidente impulsó una revisión profunda de los procedimientos de búsqueda y rescate en Japón, así como de la coordinación con fuerzas militares y apoyo extranjero.

La investigación oficial y los hallazgos técnicos

Tras las labores de rescate, Japón inició una de las investigaciones aeronáuticas más exhaustivas de su historia. La comisión encargada —la Aircraft Accident Investigation Commission (AAIC)— reunió restos del fuselaje, registros de mantenimiento, testimonios y datos estructurales para reconstruir cada fase del accidente.

Desde el principio quedó claro que el origen no estaba en un fallo reciente, sino en un daño antiguo. Los restos de la cola, una vez recuperados y analizados, revelaron una fractura característica de la fatiga del metal. Esa fractura coincidía con la zona que había sido reparada en 1978, después del tailstrike del JA8119 en Osaka.

Al examinar la pieza, los investigadores encontraron que la reparación no seguía las especificaciones aprobadas por Boeing:

faltaba la segunda placa de refuerzo, y la fila de remaches instalada era más corta y menos resistente que la requerida. Durante siete años, esa reparación defectuosa pasó desapercibida en miles de ciclos de presurización.

La fisura creció de forma lenta e invisible hasta que, durante el ascenso del vuelo 123, alcanzó su punto crítico y provocó la ruptura del mamparo. La explosión resultante desencadenó una cadena de fallos estructurales que dejaron al avión sin control.

Además del fallo técnico, la investigación detectó problemas importantes en los sistemas de inspección, las cadenas de supervisión y la cultura de mantenimiento de la época. En varias ocasiones, los equipos de revisión vieron la zona reparada, pero al tratarse de una intervención realizada por Boeing y correctamente documentada, nadie cuestionó su estado real.

El informe final concluyó que el accidente fue el resultado de una combinación de errores humanos, fallos en la vigilancia técnica y un sistema que dependía demasiado de la confianza jerárquica. Fue un punto de inflexión tanto para Japan Airlines como para la aviación japonesa.

Interior del Safety Promotion Center de Japan Airlines: restos reales del JA8119 preservados para la formación en seguridad.

Componentes estructurales del vuelo 123, junto a paneles que explican la fatiga del metal y el origen de la fractura del mamparo.

Fallo de reparación (1978)

La placa instalada tras el tailstrike no cumplía las especificaciones de Boeing. Faltaban refuerzos y remaches esenciales.

Fatiga del metal

La fisura creció de forma lenta y progresiva durante siete años, debilitando el mamparo hasta su colapso.

Ruptura del mamparo

El fallo estructural durante el ascenso provocó una despresurización explosiva que desencadenó la cadena de fallos.

Fallo en la supervisión

Las inspecciones periódicas no detectaron la reparación incorrecta por estar documentada, fragmentada y visualmente cubierta.

Cultura jerárquica

El respeto rígido a la cadena técnica dificultó que se cuestionara una reparación autorizada por Boeing.

Conclusión del informe

El accidente fue causado por una reparación defectuosa, la progresión de una fisura y fallos acumulados en las inspecciones.

CULTURA JAPONESA, CULPA Y EL CONCEPTO DE ERROR

El accidente del vuelo 123 no solo fue un fallo técnico. En Japón se vivió también como una fractura moral. En una sociedad donde la confianza en la precisión y el deber es parte de la identidad colectiva, que un avión nacional, de la compañía bandera, se estrellara por una reparación mal hecha tuvo un peso simbólico enorme.

Las disculpas públicas de Japan Airlines, las comparecencias del presidente de la compañía y el modo en que los medios trataron el caso encajan en una lógica muy japonesa del error: cuando algo sale mal, no se ve solo como un fallo puntual, sino como una ruptura del pacto de confianza entre la sociedad y quienes tienen responsabilidades técnicas o institucionales.

En varios estudios sobre cultura japonesa y gestión del error se señala que el fallo no se percibe únicamente como una cuestión individual, sino como algo que afecta al honor del grupo y a la imagen del sistema. El caso del JAL 123 es un ejemplo paradigmático: el error de una reparación concreta acabó cuestionando la fiabilidad de toda una compañía, de un fabricante extranjero y de una forma de entender la autoridad técnica.

El suicidio del ingeniero implicado en la supervisión de la reparación de 1978 se interpreta dentro de esa lógica. No fue simplemente un acto de culpa personal, sino un gesto extremo de asunción de responsabilidad en un contexto cultural donde el giri (deber moral hacia los demás) puede llegar a imponerse sobre el ninjo (sentimiento, miedo, deseo de seguir viviendo). Varios trabajos académicos sobre “error estandarizado” y carácter japonés utilizan este caso para mostrar cómo el sistema no solo castiga el error, sino que lo integra en un marco moral muy exigente.

- Prioriza el honor, la lealtad y el cumplimiento del rol social.

- Implica responder cuando algo falla, incluso a costa de uno mismo.

- En el JAL 123, se refleja en las disculpas públicas y la asunción extrema de culpa.

- Puede llevar a decisiones muy duras cuando se percibe haber fallado al grupo.

- Recoge el lado humano: miedo, tristeza, afecto, deseo de proteger.

- Suele expresarse de forma más discreta que en culturas occidentales.

- En el JAL 123, aparece en el duelo silencioso y las visitas al monte Osutaka.

- Entra en tensión con el giri cuando la emoción choca con el deber.

Al mismo tiempo, el vuelo 123 obligó a Japón a replantearse la relación entre obediencia y seguridad. La idea de que “si está firmado, está bien” resultó devastadora. A partir de ese momento, el cuestionamiento técnico dejó de verse solo como una falta de respeto y empezó a valorarse como una forma legítima de proteger al colectivo. La gestión del error pasó, poco a poco, de un modelo centrado en la vergüenza individual a otro que la literatura de seguridad describe como más sistémico: analizar cómo el propio entorno organizativo facilita o dificulta que el error aparezca y se detecte a tiempo.

En ese sentido, el vuelo 123 se ha estudiado como un ejemplo de choque entre dos capas:

por un lado, una cultura de honor, disciplina y sacrificio; por otro, la necesidad moderna de tratar el error como información útil y no solo como motivo de culpa. El equilibrio entre ambas sigue siendo, hoy, uno de los retos más complejos en la seguridad japonesa.

Yôgen Takagi, presidente de Japan Airlines, durante la rueda de prensa tras el accidente del vuelo 123

La comparecencia del presidente de Japan Airlines, Yôgen Takagi, se convirtió en un símbolo de cómo Japón afronta públicamente el error. No se limitó a comunicar datos o a actualizar el estado de la investigación; su mensaje estuvo marcado por un sentido profundo de responsabilidad moral. Cada frase fue una súplica de disculpa y un reconocimiento explícito del deber incumplido, más allá de lo estrictamente técnico.

En la cultura corporativa japonesa, estas apariciones no tienen solo un valor informativo: representan un acto de restitución. El presidente no hablaba solo en nombre de la empresa, sino también en nombre de todos los empleados, del sistema de mantenimiento y de la confianza depositada por el público. Era una forma de aceptar que la cadena de seguridad había fallado y que ese fallo había roto un vínculo con la sociedad.

Las reacciones posteriores muestran hasta qué punto la rueda de prensa marcó un antes y un después. Para muchos, el gesto sintetizó el choque entre dos fuerzas: la necesidad de responder al deber —el giri— y la presión emocional —el ninjo— que envolvía a todos los implicados. La tragedia del vuelo 123 no solo reveló errores técnicos, sino también el peso que tiene, en Japón, la responsabilidad pública cuando los sistemas que deben proteger a las personas no funcionan como deberían.

Ceremonia en el monte Osutaka con familiares

Cada año, en la ladera del monte Osutaka, se celebra una ceremonia sobria y cargada de significado. Los monjes de la tradición budista japonesa entonan sutras al amanecer mientras familiares de las víctimas del vuelo 123 de Japan Airlines depositan flores, cintas blancas y cartas de recuerdo. El viento del valle parece llevarlas lejos, como un susurro de memoria que recorre la montaña.

El lugar se ha convertido en un espacio de duelo, de respeto y de compromiso. No es un evento mediático; es un ritual casi privado, al que acuden quienes lo sienten como una obligación moral (giri) y una emoción contenida (ninjo). En japón, el acto de subir la montaña, dejar una ofrenda y marcharse en silencio expresa más que mil palabras. Es testimonio de que el error técnico no solo se corrige con ingeniería, sino que se enfrenta con presencia, memoria y humildad.

Las fotografías tomadas allí muestran a hombres y mujeres vestidos de negro, a niños que dejan cintas blancas atadas al árbol, a monjes que baten tambores de madera y leen sutras antiguos. En cada gesto se advierte la combinación de responsabilidad, dolor y esperanza. Ese escenario muestra también cómo una compañía, una nación y una industria aceptaron que no se trata solo de reparar aquello que falló: se trata de sostener aquello que sigue vivo en la memoria colectiva.

El altar con el mensaje 昇魂之碑 (Shōkon no Hi - Monumento para elevar las almas), monumento erigido en el monte Osutaka en memoria de las víctimas

Cultura del error en Japón

Giri: el deber moral

En la cultura japonesa, el giri es la obligación hacia los demás: cumplir con el trabajo, proteger al grupo y responder cuando algo falla.

Ninjo: la emoción contenida

El ninjo representa los sentimientos humanos: miedo, dolor, compasión. En el JAL 123, muchas reacciones se vivieron hacia dentro, sin grandes gestos públicos.

Error como ruptura del pacto

El fallo del mamparo no se vio solo como un fallo técnico, sino como una traición a la confianza que la sociedad deposita en la aerolínea y en sus ingenieros.

Responsabilidad extrema

El suicidio del ingeniero implicado en la reparación muestra hasta qué punto la responsabilidad se interioriza como algo personal y moral, no solo profesional.

“Error estandarizado”

Estudios sobre el carácter japonés describen cómo el sistema tiende a absorber el error como parte de la norma, hasta que una tragedia obliga a replantearlo.

Del culpable al sistema

Tras el JAL 123, la reflexión empezó a desplazarse: el foco dejó de estar solo en quién se equivocó y pasó a qué condiciones hicieron posible el fallo.

Safety Promotion Center de Japan Airlines

El Safety Promotion Center de Japan Airlines, ubicado en Tokio, es uno de los espacios más singulares en la industria aérea mundial. No está pensado como un museo ni como un lugar de exhibición pública. Es un entorno de formación interna donde la compañía recoge, preserva y explica los errores que llevaron al accidente del vuelo 123. Su propósito es sencillo y a la vez profundo: que cada empleado comprenda el peso real de la seguridad y la responsabilidad profesional.

Dentro del centro se exponen piezas estructurales del JA8119, fotografías del lugar del accidente, testimonios de familiares y paneles informativos que explican cómo una reparación deficiente y una cadena de decisiones técnicas desembocaron en uno de los peores desastres de la aviación. Todo está dispuesto con sobriedad; nada está dramatizado. El mensaje es claro: la seguridad es un acto diario que no admite atajos.

El SPC se ha convertido en un referente internacional. No solo para aviación, sino para otras industrias que estudian cómo integrar la memoria del error en la cultura corporativa. La presencia de objetos reales —el mamparo fracturado, tramos del fuselaje, herramientas, documentos de mantenimiento— conecta a los visitantes con la dimensión tangible del accidente. Ver de cerca aquello que falló produce un impacto que ningún informe puede transmitir por sí solo.

Un lugar interno, no un museo

El SPC está reservado principalmente para empleados y visitantes autorizados. Su función no es turística, sino educativa.

Memoria del error

El centro preserva restos reales del JA8119 para mostrar cómo una reparación deficiente condujo a una tragedia nacional.

El mamparo de presión

La pieza más impactante es el mamparo trasero fracturado, que explica visualmente la causa técnica del accidente.

Aprendizaje profundo

Las visitas incluyen sesiones guiadas donde se analiza el proceso de mantenimiento, decisión y supervisión que falló en 1978.

Impacto personal

Muchos empleados describen el SPC como un recordatorio silencioso del deber profesional y del peso real del error humano.

Modelo internacional

El enfoque de JAL ha sido estudiado por otras aerolíneas y organismos de seguridad como ejemplo de cultura organizacional transparente.

Entrada del Safety Promotion Center en Haneda

La lógica de “Recordar sin exhibir”

A diferencia de los museos dedicados a la aviación o a la memoria histórica, el Safety Promotion Center se concibió bajo una regla clara: no convertir el dolor en exposición, sino en aprendizaje. Por eso, el diseño del centro es sobrio, sin dramatización visual, sin iluminación teatral y sin elementos que busquen impresionar al visitante.

El objetivo es que la memoria se integre en la práctica diaria, no que se consuma como experiencia.

La decisión de JAL de mostrar restos reales —incluyendo el mamparo fracturado, secciones del fuselaje y herramientas recuperadas del lugar del accidente— responde a una idea fundamental: quien olvida un fallo, lo repite. Por eso, muchos empleados describen el SPC como un “recordatorio silencioso” más que como un archivo histórico.

La sala de testimonios: voces de quienes vivieron el accidente desde fuera

Una de las áreas más impactantes del SPC es la sala donde se exponen fragmentos de cartas, declaraciones de familiares y relatos de personas que participaron en la búsqueda o sufrieron la pérdida. Esta sección no busca generar tristeza, sino hacer visible que detrás de cada fallo técnico hay vidas reales que cambiaron para siempre.

Es un puente entre el análisis ingenieril y la dimensión humana del accidente.

Muchos visitantes coinciden en que esta sala complementa al mamparo dañado: uno muestra el fallo físico; la otra, sus consecuencias emocionales. Es un contraste que muy pocas aerolíneas abordan de forma tan directa.

Todos los empleados pasan por aquí

En Japan Airlines, no solo los pilotos y técnicos visitan el Safety Promotion Center.

También lo hacen:

personal de tierra

tripulaciones de cabina

administrativos

nuevos empleados en su primer año

Es una práctica institucionalizada. La idea es que toda la organización comparta una comprensión común del accidente y de lo que significa trabajar bajo estándares de seguridad estrictos.

El centro no solo explica qué pasó, sino por qué pasó y qué hubiera impedido que pasara. Es una pedagogía orientada al futuro.

El principio japonés de genchi genbutsu aplicado a la seguridad

El SPC se inspira en un concepto muy japonés: 現地現物 (genchi genbutsu), “ir al lugar real y ver el objeto real”.

En la cultura corporativa japonesa, este principio sostiene que no basta con leer un informe: hay que ver el fallo, tocarlo, observarlo, comprender su realidad material.

Por eso, el SPC no solo ofrece paneles explicativos, sino objetos reales dañados, marcas visibles, remaches arrancados y secciones de metal deformado.

La experiencia física ayuda a fijar la memoria de una forma que ningún texto consigue.

Recordar sin exhibir

El SPC evita el tono museístico: no busca impactar, sino transmitir responsabilidad mediante la sobriedad.

Sala de testimonios

Cartas, relatos y documentos de familiares conectan el análisis técnico con la dimensión humana del accidente.

Formación transversal

Todo empleado de JAL visita el SPC. La memoria del accidente es parte de la cultura corporativa.

Genchi Genbutsu

“Ir al lugar y ver el objeto”: principio japonés que guía la idea de aprender del fallo observándolo directamente.

Impacto emocional

Ver el mamparo y los restos reales transmite las consecuencias del error de una forma que un informe no puede.

Compromiso con el futuro

El SPC existe para que fallos como el del vuelo 123 no vuelvan a repetirse en ninguna parte del mundo.

cambios internos en japan airlines tras el accidente

El accidente del vuelo 123 obligó a Japan Airlines a revisar su estructura interna de forma profunda. Más allá del impacto emocional y de las disculpas públicas, la compañía asumió que la tragedia había expuesto debilidades en su cultura de mantenimiento, en su sistema de supervisión y en la forma en que se gestionaban los reportes técnicos. La reconstrucción de confianza exigía algo más que palabras: requería cambiar la forma en que la empresa funcionaba.

Una de las primeras medidas fue reorganizar el Departamento de Mantenimiento e Ingeniería.

Se revisaron los procedimientos de inspección, especialmente en lo relacionado con reparaciones críticas. A partir de ese momento, cualquier daño estructural mayor debía contar con un sistema de verificación doble e independiente, incluso si la reparación había sido realizada por el fabricante. La empresa entendió que la confianza documental no era suficiente.

También se incorporaron programas de formación más estrictos, centrados en la cultura del error y la importancia del reporte voluntario. Hasta entonces, la estructura jerárquica había dificultado que los empleados cuestionaran documentos o trabajos aprobados por niveles superiores. Tras el accidente, se fomentó una comunicación más horizontal y se promovió la idea de que señalar un problema no era un gesto de desafío, sino una medida de protección colectiva.

Japan Airlines introdujo además auditorías internas periódicas, dirigidas tanto por ingenieros de la compañía como por especialistas externos. El objetivo era evitar que la familiaridad generara complacencia y asegurar que los estándares técnicos se mantenían de forma uniforme en todos los centros de mantenimiento.

La compañía también revisó sus procesos de selección y liderazgo. La gestión del accidente evidenció que, para mantener una cultura de seguridad fuerte, era necesario formar mandos capaces de promover transparencia, análisis crítico y aprendizaje continuo. El enfoque pasó de “no fallar” a “detectar y aprender antes de que falle”.

Con el paso del tiempo, estas medidas no solo transformaron la forma en que JAL trabajaba internamente; también se convirtieron en un punto de referencia para otras aerolíneas y organismos reguladores. La compañía asumió su pasado con una visión autocrítica y consolidó una cultura en la que la memoria del error forma parte de la identidad profesional.

Verificación doble

Las reparaciones críticas pasaron a requerir dos inspecciones independientes, incluso si las realizaba el fabricante.

Cultura del reporte

Se incentivó a empleados de todos los niveles a comunicar dudas o fallos sin temor a repercusiones.

Auditorías internas

JAL estableció auditorías periódicas con equipos mixtos internos y externos para evitar complacencia.

Liderazgo en seguridad

Se revisaron los criterios de selección de mandos para garantizar una cultura de transparencia y análisis crítico.

Formación reforzada

Los programas de capacitación incorporaron el estudio detallado del vuelo 123 para transmitir las consecuencias del error.

Modelo para otras aerolíneas

Las reformas internas de JAL fueron estudiadas por reguladores y aerolíneas como ejemplo de gestión del cambio.

consecuencias globales en la aviación

El accidente del vuelo 123 no solo marcó a Japan Airlines y a Japón; tuvo repercusiones profundas en la aviación mundial. En los años siguientes, organismos reguladores, fabricantes y aerolíneas revisaron protocolos, sistemas de supervisión y criterios de certificación para evitar que una reparación incorrecta pudiera permanecer oculta durante tantos años. Fue un caso que evidenció la importancia de revisar no solo el diseño de un avión, sino también la manera en que se documentan, verifican y auditan los trabajos realizados sobre él.

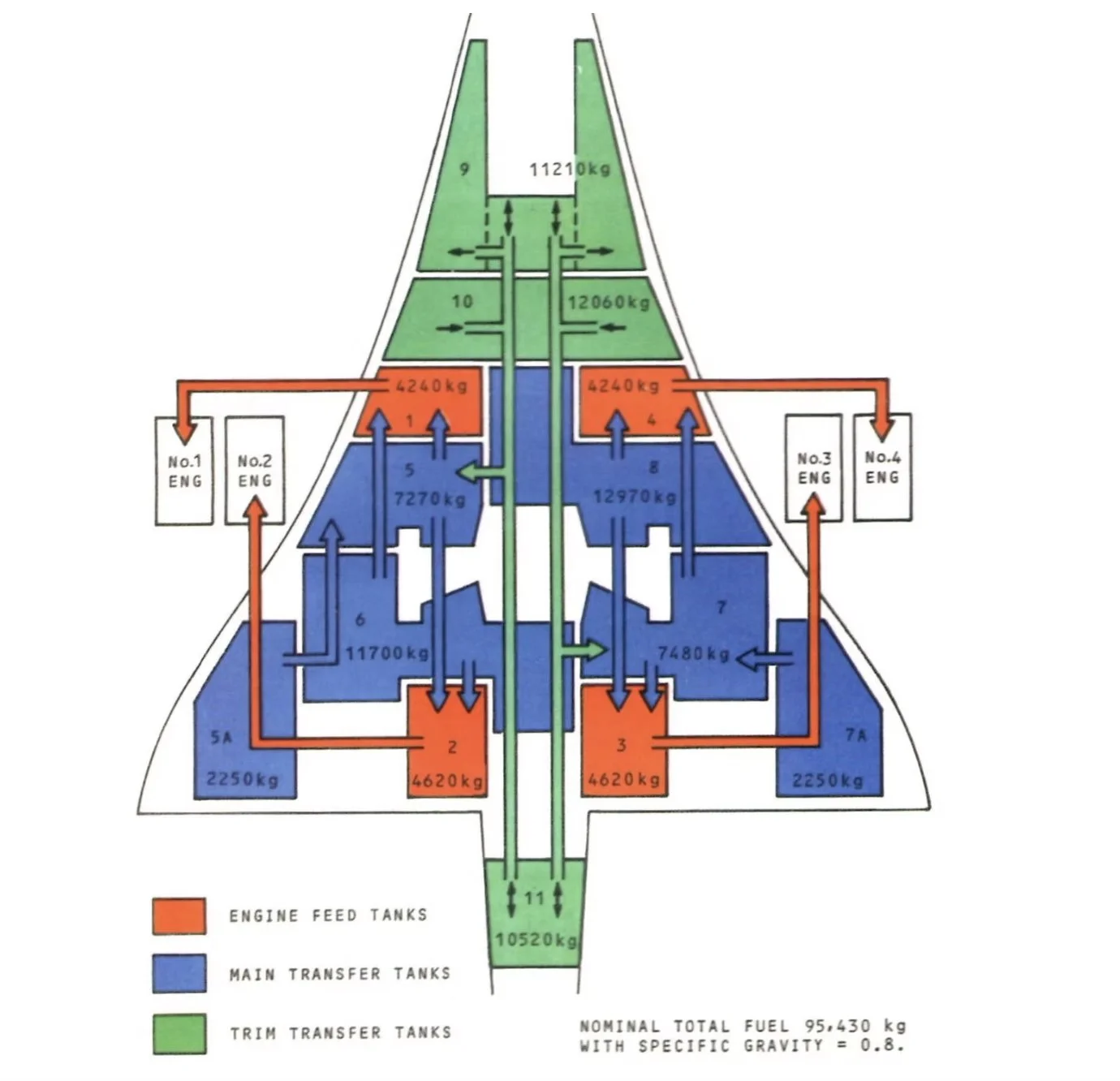

A nivel estructural, el concepto de “damage tolerance” —tolerancia al daño— se consolidó como un estándar internacional. Este enfoque no asume que una reparación es perfecta: asume que puede fallar. Por eso exige que la aeronave pueda seguir siendo segura incluso si hay fisuras pequeñas o reparaciones incompletas. El vuelo 123 se convirtió en uno de los ejemplos de estudio más citados en conferencias técnicas sobre fatiga del metal.

El accidente también influyó en cómo fabricantes como Boeing registran y supervisan sus trabajos de reparación. A raíz del informe, se reforzó la idea de que todo daño estructural debe evaluarse con criterios extremadamente conservadores y que cualquier intervención debe documentarse con detalle suficiente para que inspectores externos puedan rastrear su historia completa.

Diagrama comparativo del crecimiento de grieta: diseño tolerante al daño (azul) frente al fallo total (rojo).

Las autoridades estadounidenses (FAA) y japonesas revisaron sus procesos de certificación, incorporando más controles sobre reparaciones críticas y más auditorías cruzadas entre equipos. Se estableció que un error manual —como una placa mal colocada o un remache insuficiente— puede convertirse en el origen de un fallo catastrófico si no se combina con una supervisión rigurosa.

¿Qué es un vano estructural?

Un vano es el espacio estructural entre dos frames o stringers consecutivos. Una “grieta de uno o dos vanos” indica una fisura larga que atraviesa uno o más paneles del fuselaje.

En el ámbito humano y organizacional, el JAL 123 también influyó en la forma en que se enseña CRM (Crew Resource Management) en culturas jerárquicas. Muchas escuelas de aviación y centros de formación incorporaron el accidente como ejemplo de por qué la comunicación abierta, la verificación mutua y la detección temprana de señales internas son claves en la seguridad moderna.

Finalmente, el caso se estudia como un ejemplo de transición desde la cultura del “no fallar” a la cultura del Safety Management System (SMS), donde el error se analiza de manera sistémica y no únicamente como un fallo individual. Hoy, esta filosofía forma parte de la aviación global: cada incidente sirve como entrada para mejorar el sistema completo.

Damage tolerance

El JAL 123 consolidó un estándar que asume que las reparaciones pueden fallar y que la estructura debe seguir siendo segura incluso con defectos.

Supervisión de reparaciones

Fabricantes como Boeing reforzaron los requisitos de documentación y trazabilidad en cada reparación estructural.

Auditorías reforzadas

FAA y autoridades japonesas incorporaron auditorías cruzadas para detectar fallos humanos en reparaciones críticas.

CRM en culturas jerárquicas

El accidente se utiliza hoy como referencia para explicar la importancia de la comunicación abierta en equipos con jerarquías fuertes.

Origen del SMS moderno

El vuelo 123 impulsó la evolución hacia sistemas de seguridad basados en la gestión del riesgo y el análisis sistémico del error.

Influencia en la certificación

Las normas internacionales se actualizaron para exigir más controles y métodos de verificación en reparaciones aeronáuticas.

Conclusiones adicionales del estudio del jal 123

Aunque el impacto del vuelo JAL 123 impulsó cambios visibles en la aviación mundial, el informe oficial de la AAIC reveló una serie de conclusiones más profundas que todavía hoy influyen en la forma en que se diseñan, reparan y supervisan las aeronaves. Estas conclusiones no se limitan a describir qué falló, sino que muestran cómo un error puede permanecer oculto durante años, cómo una estructura responde ante una grieta que avanza sin ser detectada y cómo la cultura técnica y organizativa puede facilitar que ese fallo se desarrolle.

El estudio del JAL 123 demostró que la seguridad aérea depende no solo de la ingeniería, sino también de la trazabilidad, la documentación, la comunicación interna y la capacidad del sistema para detectar señales tempranas. Cada una de estas lecciones se convirtió en un pilar para reforzar el concepto de tolerancia al daño y para rediseñar los programas de inspección estructural en todo el mundo. A continuación se resumen las conclusiones adicionales más relevantes que surgieron directamente del análisis técnico y organizativo del accidente.

1️⃣ Reparaciones que “duermen” años

La causa raíz fue una reparación incorrecta de 1978. El JAL 123 demostró que un fallo en una reparación puede permanecer oculto miles de ciclos antes de hacerse crítico.

2️⃣ La inspección visual no basta

Las grietas no se detectaron en las revisiones periódicas. A partir de este caso se generalizó el uso de técnicas NDT (ultrasonidos, corrientes inducidas) en zonas reparadas.

3️⃣ Tolerancia al daño también en reparaciones

El enfoque fail-safe dejó de aplicarse solo al diseño original. Las reparaciones estructurales pasaron a diseñarse y certificarse con criterios de tolerancia al daño.

4️⃣ Trazabilidad total de cada intervención

El caso subrayó que la documentación es tan crítica como el propio trabajo físico: quién reparó, cómo lo hizo y cómo se verificó debe quedar registrado y auditado.

5️⃣ Propagación de grietas como escenario de diseño

Los análisis de fatiga incorporaron explícitamente el efecto de reparaciones sobre la trayectoria de tensiones y el crecimiento de grietas a lo largo de varios vanos.

6️⃣ Fallo en cascada del sistema

La ruptura del mamparo mostró cómo un fallo local puede desencadenar una cadena: despresurización, pérdida de cola, fallo hidráulico y pérdida total de control.

7️⃣ Priorizar reparaciones antiguas en las inspecciones

Muchos programas de mantenimiento se reformaron para revisar de forma específica reparaciones estructurales antiguas, incluso en aviones con histórico “normal”.

8️⃣ Del error puntual al sistema completo

El JAL 123 ayudó a consolidar la visión de la seguridad como sistema: no se trata solo de quién se equivocó, sino de qué condiciones permitieron que el fallo llegara tan lejos.

“心よりお詫び申し上げます。(Presentamos nuestras disculpas desde lo más profundo de nuestro corazón.)”

Informe oficial del accidente del vuelo JAL 123

La Aircraft Accident Investigation Commission (AAIC) de Japón publicó el informe oficial del

vuelo 123 de Japan Airlines, el peor accidente de un solo avión en la historia de la aviación, ocurrido el

12 de agosto de 1985 en las montañas de Gunma.

El documento analiza la secuencia completa del siniestro: la ruptura del mamparo de presión trasero,

la despresurización explosiva, la pérdida total de control hidráulico y los intentos de la tripulación por mantener la aeronave en vuelo.

También expone la causa raíz: una reparación incorrecta realizada en 1978 que permitió el crecimiento de una fisura por fatiga durante siete años.

El informe fue clave para redefinir los estándares internacionales de inspección, trazabilidad de reparaciones y

diseño tolerante al daño.

Puedes consultar el documento completo con los diagramas, fotografías y conclusiones de la investigación.

El informe del vuelo JAL 123 no es solo un documento que explica lo que ocurrió; es un recordatorio permanente de todo lo que puede fallar cuando un error pequeño se deja crecer sin que nadie lo cuestione. La investigación señaló causas técnicas, pero también expuso las grietas invisibles de un sistema que confió demasiado en sus procedimientos y demasiado poco en la duda, en la revisión y en la mirada crítica.

Con el tiempo, las conclusiones del caso transformaron la aviación mundial: se reforzaron las inspecciones, se rediseñaron procesos, se estableció una trazabilidad más estricta y se implantó una cultura en la que la seguridad se entiende como una responsabilidad compartida. Cada ciclo, cada reparación y cada decisión técnica se miran hoy a través de una lente que nació en parte aquí, en esta montaña, en este accidente.

Recordar el JAL 123 es recordar por qué la aviación es, precisamente, tan segura: porque cada error, incluso los más dolorosos, se estudia hasta que deja de ser una amenaza. Y porque detrás de cada medida, cada protocolo y cada inspección, hay un compromiso silencioso con quienes viajaron aquel día y con los que viajarán mañana.

BOAC 781 - El vuelo del reactor que reveló los límites del progreso

El 10 de enero de 1954, el primer avión comercial a reacción del mundo se desintegró en pleno vuelo sobre la isla de Elba. El accidente del Comet G-ALYP reveló el fenómeno oculto de la fatiga del metal y cambió para siempre la forma en que se diseñan, prueban y certifican los aviones.

datos clave del accidente

| Accidente del vuelo 781 de BOAC | |

|---|---|

| Fecha: | 10 de enero de 1954 |

| Ubicación: | Mar Tirreno, frente a la isla de Elba (Italia) |

| Aerolínea: | British Overseas Airways Corporation (BOAC) |

| Modelo de avión: | de Havilland DH-106 Comet 1 |

| Matrícula: | G-ALYP ("Yoke Peter") |

| Origen: | Roma-Ciampino, Italia |

| Destino final: | Londres-Heathrow, Reino Unido |

| Pasajeros y tripulación: | 35 personas (29 pasajeros y 6 tripulantes) |

| Supervivientes: | Ninguno |

| Causa principal: | Falla estructural provocada por fatiga del metal en la escotilla del radiogoniómetro |

| Hallazgos clave: | Reconstrucción completa en Farnborough; fractura iniciada en borde de escotilla; concentración de tensiones en ventanillas cuadradas; demostración experimental en tanque de agua con 3.060 ciclos de presurización. |

| Consecuencias: | Rediseño del Comet (ventanas ovaladas y estructura reforzada); introducción de ensayos de fatiga obligatorios; nacimiento del concepto fail-safe; influencia directa en el Boeing 707 y en la normativa moderna de certificación. |

Comet de Havilland DH-106 (G-ALYP) de la compañía BOAC

línea temporal

Condiciones climatológicas: El 10 de enero de 1954, las condiciones meteorológicas eran estables y favorables en la ruta prevista entre Roma y Londres. El cielo sobre el Mediterráneo presentaba buena visibilidad, sin presencia de tormentas ni turbulencias significativas. Los vientos en altitud se mantenían moderados y las temperaturas dentro del rango normal para la época del año. Ningún fenómeno atmosférico representó riesgo operativo ni influyó en el desarrollo del vuelo. El clima fue, por tanto, un factor descartado desde las primeras fases de la investigación.

Factores clave: El vuelo 781 de BOAC despegó de Roma-Ciampino a las 10:31 horas locales, con treinta y cinco personas a bordo y destino Londres-Heathrow. La tripulación, liderada por el comandante Alan Gibson, reportó una salida normal y alcanzó sin incidentes la altitud de crucero prevista. Minutos después, cuando el Comet sobrevolaba la isla de Elba, se produjo una ruptura repentina en el fuselaje, provocando la desintegración inmediata del avión. No hubo aviso de emergencia ni señales de fuego o pérdida de control previas. Los restos recuperados en el mar Tirreno revelaron fracturas orientadas hacia el exterior, lo que permitió descartar explosión interna o sabotaje. El análisis inicial apuntó a una falla estructural como causa más probable. Se sabía que el Comet operaba a altitudes y presiones inéditas para la aviación civil, lo que sometía su fuselaje a ciclos de esfuerzo constantes. Otro elemento clave fue el diseño de las ventanillas cuadradas y las escotillas de acceso, cuyos bordes angulosos concentraban tensiones en las esquinas. Estos detalles, combinados con la falta de ensayos cíclicos prolongados durante el proceso de certificación, se convirtieron en factores decisivos para entender el colapso. En síntesis, el accidente se debió a una rotura estructural súbita originada por fatiga del metal, acelerada por concentraciones de tensión no detectadas. Ninguno de los parámetros operativos del vuelo —combustible, motores, meteorología o control— influyó en el desenlace.

El 10 de enero de 1954, el vuelo 781 de la British Overseas Airways Corporation se desintegró en pleno vuelo frente a la isla de Elba. La investigación realizada en el Royal Aircraft Establishment de Farnborough reveló que la fatiga del metal había debilitado el fuselaje del Comet, marcando un antes y un después en la ingeniería aeronáutica y dando origen a los modernos ensayos de fatiga y al diseño fail-safe.

Introducción a la investigación

Cuando los primeros restos comenzaron a aparecer flotando cerca de la isla de Elba, el misterio era total. Los controladores de Roma sabían que el Comet había reportado condiciones normales apenas un minuto antes. No hubo llamada de socorro, ni señales en radar que indicaran una pérdida de altitud progresiva. La desintegración había sido súbita.

La Royal Navy, junto con pescadores locales, recuperó fragmentos del fuselaje, maletas abiertas por la presión y algunos instrumentos del panel de vuelo. Todo apuntaba a un colapso estructural en pleno aire, pero nadie sabía por qué. El de Havilland Comet era el orgullo británico, el primer reactor comercial del mundo. Había volado miles de horas sin incidentes graves, y su reputación era intachable. Por eso, el gobierno británico comprendió desde el primer momento que esta investigación no solo buscaba esclarecer un accidente, sino también proteger el futuro de la industria aeronáutica del país.

Las autoridades trasladaron los restos al Royal Aircraft Establishment, en Farnborough, el mismo centro que durante la Segunda Guerra Mundial había desarrollado tecnología de radar y materiales experimentales. Allí se reunió un equipo multidisciplinar: ingenieros estructurales, metalúrgicos, expertos en aerodinámica y personal naval encargado de la recuperación. La consigna era clara: reconstruir el avión y entender por qué se había roto.

Bajo la dirección de Sir Arnold Hall, la investigación se convirtió en un proyecto de alcance nacional. Hall entendía que la magnitud del suceso exigía una respuesta científica y meticulosa. Cada fragmento recuperado se etiquetó, se pesó y se colocó sobre un plano a escala real del Comet. En cuestión de semanas, el hangar de Farnborough se transformó en un laboratorio forense de precisión: una mezcla de taller aeronáutico y escena del crimen.

El objetivo era rastrear la secuencia exacta de la ruptura. ¿Había comenzado en el ala, en el fuselaje, o en un punto concreto sometido a esfuerzos repetidos? Las respuestas estaban escritas en el metal, pero descifrarlas requería una nueva forma de pensar. La aeronáutica había estudiado hasta entonces el límite de carga: cuánto podía soportar una estructura antes de fallar. Este caso obligaría a mirar más allá: a estudiar lo que ocurre cuando algo se rompe no por exceso de fuerza, sino por repetición.

Sir Arnold Hall, director de la investigación del vuelo 781 de BOAC

Investigación en Farnborough

Los fragmentos del Comet llegaron a Farnborough por oleadas: primero, piezas grandes de fuselaje y superficies de control; después, componentes más pequeños, cables, paneles internos, restos de ventanillas. En el hangar del Royal Aircraft Establishment (RAE), el equipo de Sir Arnold Hall convirtió el espacio en un laboratorio forense. Sobre el suelo, un plano a escala del avión servía de guía. Cada pieza recuperada se limpiaba, se pesaba, se fotografiaba y se etiquetaba con un número único. La premisa era sencilla y radical: reconstruir el avión para que el propio material contara la historia.

El primer objetivo fue descartar hipótesis. Las superficies de fractura mostraban bordes con deformación hacia el exterior en varias zonas del fuselaje: un indicio típico de sobrepresión interna que encuentra una vía de escape, no de explosión previa ni de incendio a bordo. Tampoco había rastros que apoyaran un fallo de motor catastrófico como causa inicial. Con cada evidencia, el foco se estrechaba hacia el casco presurizado del Comet.

La reconstrucción estructural se realizó sobre un armazón de madera donde los investigadores colocaron miles de fragmentos siguiendo referencias de remaches, cordones de soldadura y orientación de la pintura. En paralelo, el equipo de D. D. Dempster examinó las superficies de fractura al microscopio buscando estrías (marcas finas y regulares que delatan crecimiento por fatiga). La dirección de esas estrías, como líneas de flujo, permitía retroceder desde la rotura final hasta el punto de inicio.

Metodología del Royal Aircraft Establishment

Recuperación en Elba

Royal Navy y pescadores locales recuperan fragmentos del fuselaje, superficies de control y objetos personales frente a la isla de Elba. Las piezas se etiquetan para mantener la trazabilidad desde el mar al laboratorio.

Catalogación y trazabilidad

Cada fragmento se limpia, pesa, fotografía y numera. La ubicación relativa se fija sobre un plano a escala del Comet para reconstruir la geometría y leer el sentido de las fracturas.

- Registro único por pieza

- Fotografía macro de bordes

- Mapa de colocación

Reconstrucción del fuselaje

Se monta un armazón de madera a tamaño real. La colocación de miles de fragmentos revela la secuencia de rotura y concentra la atención en el techo de la cabina presurizada.

Hipótesis descartadas

Las superficies con deformación hacia el exterior sugieren sobrepresión que encuentra salida, no explosión previa. Sin evidencias de incendio inicial ni fallo de motor como causa primaria.

Tanque de agua (3.060 ciclos)

Fuselaje sumergido y presurizado de forma repetida para simular vuelos. Tras 3.060 ciclos, aparece una grieta en la zona de la escotilla del radiogoniómetro, replicando el patrón del siniestro.

- Medio: agua (incompresible)

- Lectura segura de la fractura

- Reproducción del fallo

Fatiga y concentraciones de tensión

Inicio de rotura en escotilla; ventanillas cuadradas con esquinas angulosas concentran tensiones bajo presurizaciones repetidas. Falta de ensayos cíclicos exhaustivos en la certificación original.

Todas las pistas convergieron en una zona concreta del fuselaje: alrededor de la escotilla del radiogoniómetro, en el techo de la cabina presurizada. Allí, el diseño original del Comet —con esquinas angulosas y refuerzos limitados— generaba concentraciones de tensiones que no se habían apreciado en los ensayos estáticos de certificación. El avión había sido verificado para soportar la presión máxima, pero no para miles de ciclos de presurización y despresurización a altitudes de crucero que, en 1954, eran inéditas en la aviación civil.

Para confirmar la hipótesis, el RAE llevó a cabo un ensayo sin precedentes: sumergir un fuselaje de Comet en un tanque de agua y ciclar la presión interna para simular vuelos completos. El uso de agua, prácticamente incompresible, permitía observar con seguridad el momento de la falla y leer el patrón de rotura. Tras 3.060 ciclos, apareció una grieta en el entorno de la escotilla que replicaba la secuencia de la aeronave siniestrada. Era la prueba experimental que faltaba.

Las conclusiones iniciales quedaron claras: el colapso en vuelo se debió a fatiga estructural iniciada en un punto geométricamente crítico, agravada por la concentración de tensiones en ventanas cuadradas y escotillas, y por la ausencia, entonces, de ensayos cíclicos exhaustivos en la certificación. A partir de aquí, el resto del informe derivó hacia las medidas de rediseño: ventanas ovaladas, refuerzos locales, filosofía fail-safe y ensayos de fatiga obligatorios para aeronaves presurizadas.

La lección invisible: la fatiga del metal

En Farnborough, el ruido de las herramientas fue reemplazado por el zumbido de los microscopios. El equipo del Royal Aircraft Establishment había descubierto que el colapso no se debía a una única sobrecarga, sino a algo mucho más sutil: un desgaste invisible que avanzaba vuelo tras vuelo. Aquel hallazgo cambiaría para siempre la ingeniería aeronáutica.

Las grietas no aparecían de forma espontánea. Nacían microscópicas, en puntos donde el material se estiraba y comprimía con cada presurización. Durante años, los ingenieros habían probado los aviones hasta la ruptura, pero nunca habían medido cuántas veces un fuselaje podía soportar ese esfuerzo antes de rendirse. El Comet 781 obligó a la ciencia a mirar el tiempo como un factor estructural.